تنازع سلطات بين "سعيد" و"المشيشي".. أبعاد وتداعيات الأزمة السياسية في تونس

مرّت أكثر من عشر سنوات على ثورة تونس (ثورة الياسمين)، والتي كانت شعلة الانتفاضات العربية فيما بعد، لكن أصحاب الثورة الأولى ما زالوا حائرين بين صراعات الأحزاب والحركات وبين سلطات الدولة المختلفة، حتى ثارت الأحاديث عن أن تونس تسير إلى السيناريو اللبناني فيما يُعرف بـ"لبننة تونس"، في ظل النزاع بين الأطراف الحاكمة حول صلاحياتها الدستورية، ومساعي كل منها للتأكيد على أحقيته بالسلطة، وفق منطق المحاصصة الموجود في لبنان منذ عقود.

واليوم، بينما يعيش التونسيون -مُجدداً- سيناريو "محمد البوعزيزي"، الذي أشعل النيران في جسده نتيجة الفقر والبطالة، تتفاقم النزاعات بين الأقطاب السياسية الحاكمة، ومؤخرا تعيش تونس أزمة سياسية مُعقدة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي.

سعيد والمشيشي: صدام يكشف حقيقة الصراع في تونس

بدأت الأزمة مع استقالة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، في 15 يوليو 2020، وقد كانت الحكومة الثانية لتونس منذ إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2019، حيث سبقها حكومة الحبيب الجملي، التي لم تحظ بثقة البرلمان.

حينها وجد الرئيس التونسي نفسه في مأزق كبير، فعليه أن يختار مُرشحًا جديدًا لمنصب رئيس الوزراء خلال 10 أيام فقط، ليتم بعدها تشكيل حكومة، وعرضها على البرلمان مرة أخرى ليُقرر ما إذا كان سيمنحها الثقة أم لا.

في ظل حالة الانقسام، التي كان يشهدها البرلمان حينئذ، اختار الرئيس مستشاره الرئاسي ووزير الداخلية السابق، هشام المشيشي، لتشكيل الحكومة الثالثة، آملًا أن يحظى بثقة البرلمان، ويحظى هو برئيس للحكومة مستقل لا يتبع أيًا من الأحزاب البرلمانية.

ورغم ما واجه "المشيشي" في البداية من معارضة حزبية، وتحديدا من جانب حركة النهضة والتيار الديمقراطي، فإنه حاز بالنهاية على ثقة البرلمان، وشكّل الحكومة في 24 أغسطس 2020.

ومع هذا، فالأمور لم تسر على ما يرام، إذ أخذت العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية مسارًا تصادميًا، وسواء كان عن عمد أم لا، فقد تسبّب هذا المسار في اندلاع نزاع خفي على الصلاحيات، انتهى بالأزمة التي تُعانيها تونس اليوم.

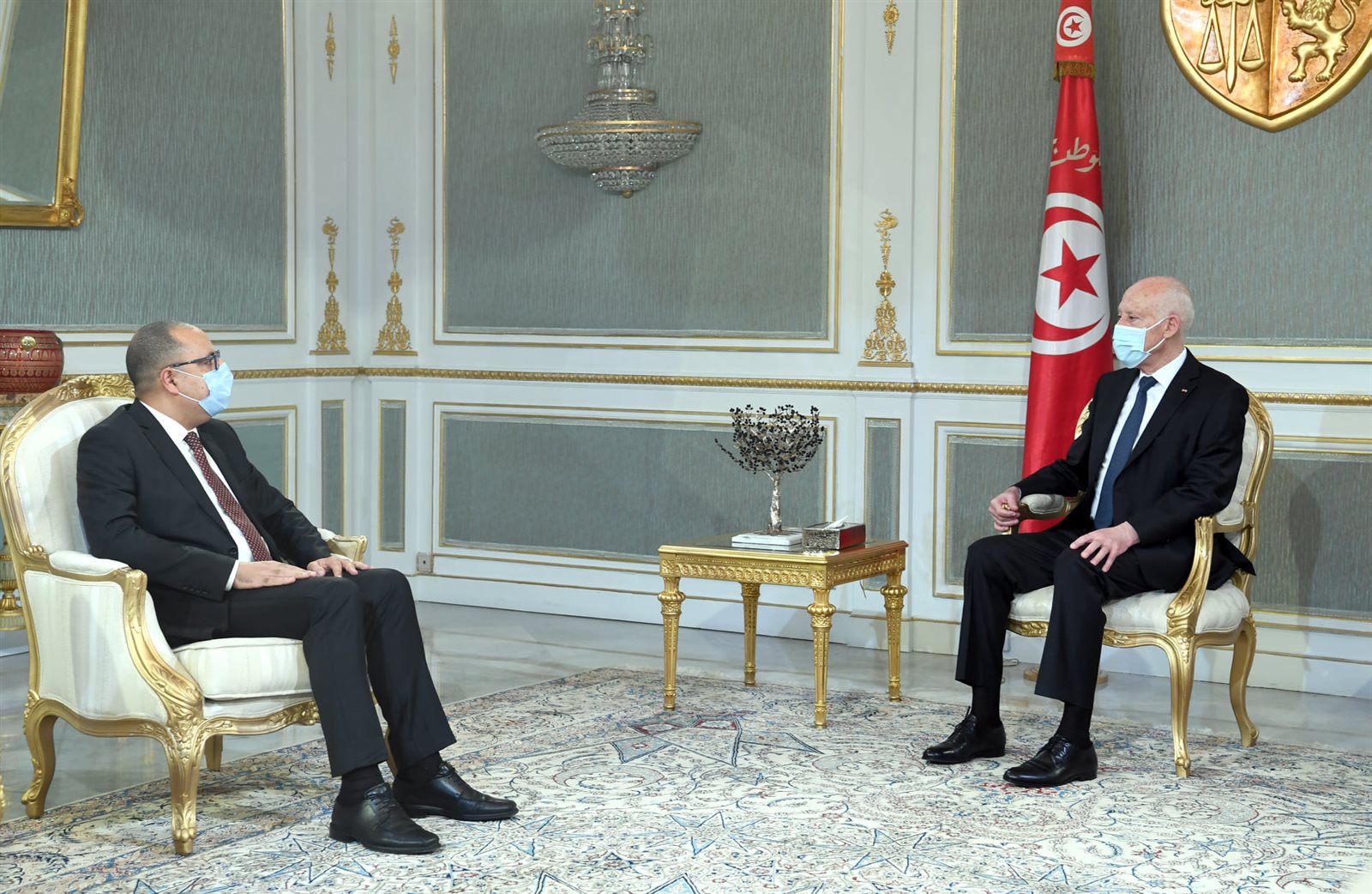

تجلت بوادر هذا المسار التصادمي في مواقف ومحطات عدة، بدأت مع لقاء قيس سعيد بـ"المشيشي" بقصر قرطاج في سبتمبر2020، وهناك تلقى "المشيشي" نقدًا لاذعًا من الرئيس علانيةً أمام الكاميرا على خلفية مساعي "المشيشي" لتعيين مستشارين تقلّدوا مناصب إبان حكم الرئيس السابق "بن علي".

خلال ذلك اللقاء استنكر رئيس الجمهورية أن يكون "المشيشي" عضوًا سابقًا بلجنة تقصي الحقائق حول فساد أقطاب النظام السابق، ويعلم تورطهم بقضايا فساد ومع ذلك يقوم بتعيينهم، كما طالبه بالنظر في تاريخهم.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=nICYkr0rNqU[/embed]

ورغم أن ذلك الخطاب شديد اللهجة من قبل الرئيس يمكن أن يكون عن غير عمد، لكنه تسبب بحرج للمشيشي الذي بدا خجولًا مُرتبكًا تحت وطأة انتقادات الرئيس العلانية له، حتى أن بعض وسائل الاعلام تحدثت عن أنه قرر عدم تصوير لقاءاته مع رئيس الجمهورية، لكن الرئاسة نفت صحة الأمر، مؤكدة أنه لم يصل إليها أي طلب بخصوص عدم التصوير.

لم يكن هذا اللقاء سوى بداية طريق الأزمات بين سعيد والمشيشي، حيث تسببت سلسلة لقاءات الرئيس بوزراء الحكومة دون علم رئيس الوزراء أو التنسيق معه، في انزعاج الأخير، الذي رأى في هذا الأمر تدخلًا في صلاحياته وسلطاته، وعبّر عن هذا بشكل غير مباشر من خلال دعوة الوزراء "للتفاعل الإيجابي مع رئاسة الجمهورية شريطة التنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة"، مؤكدًا أن التعامل مع الرئيس بخصوص المراسلات والردود "يجب أن يكون حصريًا عبر رئاسة الحكومة".

التعديلات الوزارية: قمة المسار التصادمي

على هذه الحال، شكّلت هذه المواقف وغيرها بوادر خلافات في العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ورغم أنها لم تُنتِج أزمة كبيرة أو صريحة، لكنها تسبّبت بحالة من الشد بين الجانبين، وصلت إلى ذروتها مع التعديلات الوزارية التي أعلن عنها رئيس الوزراء في 16 يناير 2021.

شملت هذه التعديلات 11 حقيبة وزارية، ونالت ثقة البرلمان بعد 10 أيام من إعلانها، لكنها لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية الذي أعلن رفضه لها في 25 يناير 2021، ولم يحدد موعدًا للقاء الوزراء لأداء اليمين الدستورية أمامه، مُعيقًا بذلك تنفيذ التعديلات وتسلم الحكومة مهامها رسميًا.

نتيجة لذلك، توجّه "المشيشي" بمراسلتين إلى رئاسة الجمهورية، طالب فيهما بتحديد موعد لأداء اليمين الدستورية، وأن يمده الرئيس بقائمة أسماء الوزراء الذين يتحفظ عليهم، لكنه لم يتلق أي رد إلى أن خرج رئيس الجمهورية في 15 فبراير الماضي، موجهًا له رسالة حملت طابع اللوم والتهجم، أوضح خلالها أن الحكومة الجديدة "حكومة على المقاس".

وإذا تأملنا الأسباب المباشرة للأزمة، أو الأسباب المعلنة، فسنجد أن رفض "سعيد" للتعديلات الوزارية كان بسبب تضمنها لوزراء تطالهم شبهات فساد، وهو أمر يتوافق مع سياسته العامة المعلنة، والتي تجلت في انتقاداته السابقة لرئيس الوزراء بشأن تعيين عناصر من نظام الرئيس السابق تورطت بقضايا فساد.

أما الأسباب غير المعلنة، فيبدو أنها تدور حول الخلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء حول صلاحيات كل منهما، فيبدو أن "سعيد" قد غضب من إقرار "المشيشي" للتعديلات دون التباحث معه، ويبدو أنه رأى فيها محاولة من رئيس الوزراء للسيطرة على مفاصل الدولة، وإبعاد المُقربين من الرئيس، حيث تضمنت التعديلات إقالة 5 من وزراء الحكومة المحسوبين على الرئيس، وهم: وزراء العدل والطاقة والرياضة وأملاك الدولة والزراعة، كما سبقها بأيام إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وهو أحد المُقربين من الرئيس وكان له دور كبير بحملته الانتخابية، وقد توالت الأنباء أنه كان يستعد للإقدام على حركة تعيينات واسعة داخل أجهزة الداخلية قبل أن يتم إعفاؤه، هذا فضلًا عن شعور الرئيس بأن رئيس الحكومة الذي اختاره بنفسه قد انقلب عليه، خاصةً أن "المشيشي" لم يكن معروفًا لدى الرأي العام من قبل.

من ناحية "المشيشي"، فيبدو أنه سعى من خلال التعديلات لتأكيد رفضه الخضوع لإرادة الرئيس، والتمسك بصلاحياته الدستورية كاملة، خاصةً بعد سياسات الرئيس السابقة، والتي رأى بها "المشيشي" تدخلًا مباشرًا في صلاحياته.

في الوقت ذاته، يسعى "المشيشي" من خلال التعديلات لتحقيق نوع من التهدئة والتعايش مع قوى البرلمان الرئيسية، وتحديدًا مع كل من حركة النهضة (ذات المرجعية الإسلامية)، وحزب قلب تونس الليبرالي، حيث تضمن التعديل وزراء يحظون برضاء الحزبين، وحاز بالفعل ثقة البرلمان.

أما من ناحية حركة النهضة والكتل البرلمانية المتحالفة معها، فهي تدعم التعديلات وترغب في تمريرها، لاعتبارات عدة من بينها: أنها أسهمت في تقليل نفوذ الموالين للرئيس في الحكومة، حيث تمت الإطاحة بالوزراء المقربين منه، وضمت بالمقابل وزراء يحظون بثقة الحركة، بما يضمن مد نفوذها إلى الجهاز التنفيذي.

أزمة فرعية وسط نظام منقسم

إن واقع الحياة السياسية في تونس يشي بأن هناك سياقا أوسع للأزمة الحالية، فيمكن القول إن الأزمة الحالية إنما هي أزمة فرعية وسط أزمات عديدة أفرزها النظام السياسي ودستور 2014. فقد قسّم الدستور السلطة على ثلاث جهات (البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية)، ما أدى في النهاية إلى حالة من تنازع الصلاحيات بين الجهات الثلاث.

دار النزاع بهذا الصدد، بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، على خلفية تقارب "المشيشي" مع حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، وكذلك ظهر الخلاف بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، ما تجلى بعد أقل من شهرين من وصول راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، إلى رئاسة البرلمان.

أظهر "الغنوشي" تدخلًا في السياسة الخارجية للدولة من خلال بعض التصريحات واللقاءات كما هو الحال في لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يناير/كانون الثاني 2020، في الوقت الذي لم يكن رئيس الجمهورية، الذي اُنتخب قبل ثلاثة أشهر، قد سافر إلى الخارج بعد.

وتكرر الأمر نهاية مايو 2020 بعدما هاتف "الغنوشي" رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، مُهنئًا إياه بالسيطرة على قاعدة جوية بعدما كانت خاضعة لسيطرة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الأمر الذي اعتبره "سعيد" تجاوزًا لصلاحياته، ورد عليه بخطاب شديد اللهجة أكد خلاله أن تونس لديها "رئيس واحد فقط داخل البلاد وخارجها".

لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فامتد إلى اتهامات وحملات إعلامية وسياسية عدة بين الجانبين، كما هو الحال في اتهام "سعيد" للنهضة بأنها تقف وراء الأزمة العامة التي تعيشها تونس منذ 10 سنوات، وحديث رئاسة الجمهورية عن تعرضه لمحاولة اغتيال بالسم، ما جعل أصابع الاتهام تتجه إلى الحركة.

في المقابل، شنّت الحركة حملة وظّفت خلالها أزمة التعديلات الوزارية للتصعيد ضد رئيس الجمهورية عبر الدعوة لتظاهرات ضده، وهو ما حدث بالفعل، حيث خرجت تظاهرات الحركة في 27 فبراير الماضي لتؤيد "المشيشي" وتطالب برحيل "سعيد".

والواقع أن الصراع بين الحركة ورئيس الجمهورية ليس بالجديد ولا يستهدف "سعيد" بشخصه، بل هي سياسة عامة للحركة التي دائمًا ما وظّفت أغلبيتها البرلمانية في الاستقواء على الرئاسة في عهدي المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي.

فالحركة تعمل على ترسيخ فكرة أن البرلمان هو السلطة الفعلية، وأن النظام في تونس نظام برلماني، وأن دور رئيس الدولة هو دور رمزي، كما ترى أن الفصل في الخلاف بين رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم.

وقد سار على نهج الحركة باقي الكتل البرلمانية المناهضة للرئيس (ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس)، الذي طالب بتفعيل بند "عزل رئيس الجمهورية"، ولكن في المقابل، خرجت تكتلات رافضة للتعديلات الوزارية ومؤيدة للرئيس، ومن أبرزها "الحزب الدستوري الحر" برئاسة النائبة عبير موسى، والتي انسحبت من التصويت على التعديلات اعتراضًا على الوزراء الجدد وعلى الحكومة التي تتحالف مع حركة النهضة، ما حوّل التعديلات إلى ساحة للتنافس بين الكتل البرلمانية.

وزاد الأمر سوءًا، أن الدستور نفسه لم يحسم عملية تحديد الصلاحيات بين السلطات الثلاث، وخاصة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إذ ترك العديد من النقاط للتشاور بينهما، خاصة في مسألة التعيينات في الوظائف العليا للدولة كما هو الحال اليوم.

وجاء غياب المحكمة الدستورية والمنوط بها تفسير الدستور والفصل في الخلافات حول القوانين والإجراءات التي تتعلق بالسلطة، ليزيد الأزمة تعقيدًا، لكن الملاحظ هنا أن الدستور نصّ في الفصل 72 منه على أن رئيس الدولة هو منْ يملك الحق في تأويل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية، وهو ما يُعطي لـ"سعيد" أفضلية دستورية في ظل الصراع القائم اليوم.

سيناريوهات المستقبل

ما زال الغموض يكتنف الصراع السياسي الدائر حاليا، ولكن يمكن القول إنه يقف حول عدد من المسار المحتملة:

- الوصول إلى حل وسط: عبر إعفاء الوزراء الجُدد المُتهمين بشبهات الفساد أو تنازلهم عن مناصبهم، وهو أمر، وإن كان يتجاهل النزاعات الأساسية بين الرئيس ورئيس الحكومة، لكنه الأقل ضررًا وصدامًا.

- سحب الثقة من الحكومة: ويتضمن هذا المسار مهادنة وبراجماتية من حزب النهضة، عبر سحب الثقة من حكومة "المشيشي" وتقديم مرشح آخر من الحزب لتشكيل الحكومة، من أجل كسب المعركة ضد الرئيس، وعدم الوصول إلى طريق مسدود.

- تراجع الرئيس أو رئيس الحكومة، وكلاهما سيناريوهان أقل احتمالية في ظل تفاقم الأزمة بين الطرفين، وما سيترتب عليه من ضرر شعبية وإحراج لكليهما.

- استقالة الحكومة ورئيسها: إن كان هذا السيناريو ضعيفًا في ظل تأكيد "المشيشي" على عدم نيته تقديم استقالته، لكن إن حدث، فسيكون لرئيس الدولة أحقية اختيار رئيس جديد للحكومة.

- تصعيد الأزمة: من خلال فرض الأمر الواقع، ومُباشرة الوزراء الجدد أعمالهم دون أداء اليمين الدستورية، وهو أمر صعب الحدوث أيضًا، لكن إن حدث سيكون سابقة خطيرة في تاريخ تونس السياسي، وسيثير العديد من التساؤلات المستقبلية بشأن كيفية تسيير أمور الدولة بين الجانبين.

وبصرف النظر عن أي من هذه السيناريوهات يمكن حدوثه، فالواقع يُشير إلى أن الأزمة الأكبر التي تُعانيها تونس تتلخص في أوضاعها الاقتصادية المتأزمة، من حيث ارتفاع معدل البطالة إلى 18%، وزيادة نسبة الفقر المُدقع إلى 20.2% من السكان، فضلًا عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2020، بنسبة 14.2%، الأمر الذي يرجع في جانب كبير منه إلى عدم الاستقرار السياسي في ظل التنازع بين أقطاب الدولة الحاكمة.

ولا شك أن هذا الوضع الاقتصادي المتأزم والقابل للانفجار سيكون له تداعيات سلبية على مسار الأزمة السياسية، وقد يعصف في مرحلة ما بكافة أطرافها، أو يضعهم على حافة الهاوية.