العتبات والمرايا في نساء المحمودية.. د. شهد هشام الشنديدي

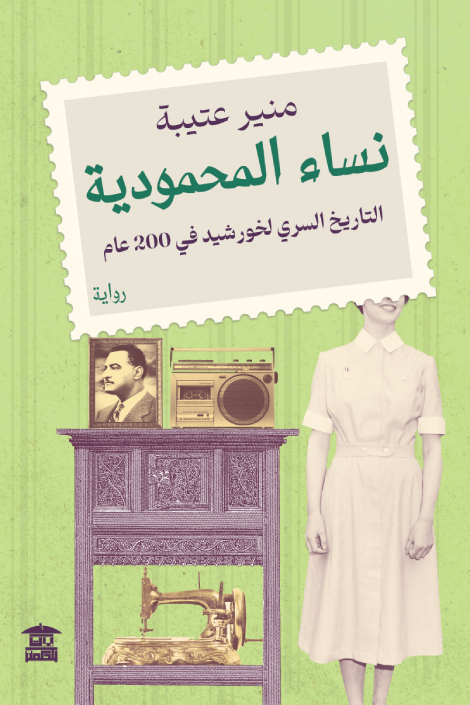

يتجه العنوان إلى النطاق الذي أراد منير عتيبة أن يبلغه للقارئ، وهو أننا بصدد عنوان مكون من قسمين: القسم الأول (العنوان الرئيس): نساء المحمودية بالخطِ العريض، والقسم الثاني (العنوان الفرعي): التاريخ السري لخورشيد في200 عام.

واختار للعنوان الرئيس "نساء المحمودية" اللون الأخضر، لون الطبيعة، وهو يرمز ويرتبط في علم النفس بالسلام، والهدوء، والراحة، وكأن الكاتب يرى المحمودية بنسائها مصدر الأمل، والنمو، والتجديد قديمًا وحديثًا، كما اختار النساء دون رجال المحمودية؛ لأنهن يُعرفن منذ القدم بأنهن الأجدر على الحكي وسرد الحكايات وحفظ الأسرار.

واختيار اللون الأخضر اختيار موفق من الكاتب، وكأنه يريد في قرارة نفسه أن يبعد القلق والتوتر عن منطقة المحمودية وخورشيد، ولا عجب في ذلك إذا علمنا أنه ابن خورشيد وينتمي لها، فخورشيد بالنسبة له الوطن مصدر الأمن والأمان.

بينما اختار للعنوان الفرعي "التاريخ السري لخورشيد في200 عام" اللون الأسود، لون الغموض والموت والشر، وكلمة سري توحي بالشيء المخفي عن القارئ، فهو تاريخ لا يعرف عنه أحد شيئًا، والكاتب بروايته هذه يسافر في رحلة عبر الزمن بصحبة قارئه لسبر أغوار هذا التاريخ في محاولة للكشف عنه.

والعنوان هو العتبة الأولى للنص الأدبي، وبرع الكاتب في خلق علاقة صداقة حقيقية بين العنوان والمتلقي، فمَنْ يفرغ من قراءة الرواية تتملكه رغبة عارمة في زيارة خورشيد للتعرف عليها عن قرب.

فالعنوان جاء واقعيًّا معبرًا تعبيرًا حقيقيًّا عن مضمون الرواية، بعيدًا كل البعد عن العجائبية أو الغرائبية، عنوان بسيط إلا أن له عمقًا وإيحاءً، كما أن له تأثيرًا قويًّا في نفسه.

الرواية مكونة من اثني عشر فصلًا، آثر الكاتب عنونتها بأرقامٍ لتبدأ بالرقم 1 وتنتهي بالرقم 4 على طول الرواية، وهذه الأرقام ترمز إلى بطلات الرواية، فهن على الترتيب (رضوى - سنية – عائدة - صباح)، وقد حافظ الكاتب على هذا التسلسل في جميع فصول العمل، إلا أنه خالف المنهج الذي اتبعه في الفصل الثاني عشر والأخير، ليصبح (سنية – عائدة - صباح – رضوى)، أي أنه بدأ عمله الأدبي برضوى وأنهاه بها.

وربما يرجع تفسير ذلك إلى أننا أمام رواية دائرية تنتهي من نقطة البداية نفسها؛ فتبدأ برضوى التي ترمز إلى الفترة الحالية التي نعيشها، وتنتهي عندها في الفصل الثاني عشر, وكأن الفصول الاثني عشر ترمز لعدد شهور السنة، وكأنه يريد أن يقول: "التاريخ يعيد نفسه".

إذًا نحن أمام رواية دائرية تنتهي من نفس نقطة البداية.

اعتنى منير عتيبة أول ما اعتنى في إطار بنية روايته السردية بالفضاءين الزماني والمكاني لحكايته، بوصفهما العامل الأساسي والأصل في كتابة نساء المحمودية، والعنوان يشهد بذلك.

تضعنا الرواية أمام خط روائي جديد يمثل بنية سردية ذات طابع خاص: بنية روائية تاريخية كخطٍ عريض، وبنية تفصيلية لنساء المحمودية وتصوير معاناتهن على مدار مائتي عام.

نساء المحمودية، استلهم فيها الأديب التاريخ للإيهام بالواقع، فالزمن ليس ثابتًا، أي أن عنصر الزمن يعد عنصرًا خارجيًّا يحرك الأحداث عن بُعد، ويؤثر في مجراها، وشخوصها، ولا يتأثر هو، وكأننا أمام سيرة ذاتية للمحمودية وخورشيد.

الأحداث تتحرك بشكل انسيابي مطلق، ولا تشعر فيها بالقفزة غير المبررة، فينقلك المبدع من زمن لزمن دون أن تشعر بأي خلل.

صحيح أنه نص على أن أحداث الرواية تدور خلال مائتي عام، غير أنه لم يُخبر بذلك مباشرةً في ثنايا روايته، وإنما دفع القارئ أن يستنتج ذلك من تتبع الخط السردي للأحداث في الرواية.

فأشار في حكاية رضوى إلى أنها ترمز للفترة الحالية التي نعيشها عندما قال في بداية الرواية: "خذني إلى المحمودية، أريد أن أتمشى وأرى ما فعلوه بها عن قرب" [ص7]، وعندما أشار لسعادتها وهي تشاهد الحالة الجديدة للمحمودية، ومهرجان الفرح الذي ذاب فيه الجميع، يلتقطون الصور "السيلفي"، ويقومون بنشرها فورًا على صفحاتهم على فيس بوك وتويتر وانستجرام [ص12].

وسنية تمثل فترة محمد علي باشا؛ إذ كانت تريد مقابلته لتشكو له ما فعلته ترعة المحمودية بها، وترجوه ردمها [ص150].

وعائدة تمثل فترة الحرب العالمية الثانية، وذلك عندما نعلم أنها ممرضة يهودية جاءت إلى خورشيد مع طابور المهاجرين من الإسكندرية، تشعر بالرعب وتتساءل هل بينهم جاسوس ألماني يتتبعها؟ [ص20].

وصباح تمثل فترة حكم جمال عبد الناصر، وحرب اليمن، وحرب 1973، عندما حكى حسين - زوج صباح - لها وهو يحدثها عن دخول حرب اليمن بلا تخطيط، والانسياق لها لأهداف سياسية [ص80]، وعندما نسمع صوت الرئيس السادات بنفسه يتحدث في الراديو [ص244، ص245].

طعَّمَ الكاتب الزمن في روايته متكئًا على الحنين للماضي أو ما يسمى (النوستالجيا)، فيقول في بداية الرواية على لسان ماهر عندما اختارت رضوى فستانها الأخضر: "فشعر بقلبه ينبض بعنف كما حدث منذ أكثر من ربع قرن، كان يجلس مع أبيها يتناولان الغذاء ..." [ص 7،8].

فمنذ الصفحة الأولى حدد لنا الكاتب ماهية عمله الأدبي؛ إذ جعله منصبًّا على الحنين والذكريات، فاتسعت بذلك دوائره فتارة يشده الحنين إلى الماضي وعبقه, وأخرى إلى الحبيب والشوق إليه, وثالثة إلى المكان وعراقته.

وكذلك اتخذت الرواية شكل ما يسمى بأدب المرايا فـ "بدا لرضوى أنها تنظر في مرايا متوازية، كل منها تضج بحياة تخصها، ربما لا تجمعها سوى هذه الترعة الكبيرة التي تحولت إلى خط من المياه التائهة في ضجيج محور المحمودية والاحتفال بافتتاحه" [ص19]، وكأن رضوى هي استنساخ سنية وصباح، أو هما استنساخها.

وذلك من خلال توظيف تقنية الاسترجاع Flash Back، مما أسهم في توضيح علاقات الشخصيات ببعضها البعض، وتطوراتها عبر الزمن.

وأمدنا من خلاله على كثير من المعلومات التاريخية والاجتماعية التي أثرت في حياة شخصيات الرواية، وخاصةً بطلاتها، وكان الهدف من ذلك تحقيق المعرفة، وإتمام الحكاية عن طريق تنوير القارئ بخصوص ما يطلع عليه فينشط الذاكرة، ويجعلها تربط أحداث الماضي ومعلوماته بأحداث الحاضر ومعلوماته.

عَكَسَ الزمن في الرواية العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والاجتماعية التي حدثت بالفعل على أرض الواقع ولكنها بنكهة الخيال، وبرع الكاتب في مزج الواقع بالخيال حتى إن القارئ يقع في حيرة من أمره هل ما يقرأ حدث بالفعل أم من بنات أفكار المؤلف؟!

ذكر كيف تحولت عزبة أبي حسين إلى خورشيد؛ إذ أقطعها الخديوي إسماعيل لمحمد خورشيد باشا الذي كان محافظًا للإسكندرية مرتين من عام 1857 إلى 1863، ومن عام 1868 إلى 1870 [ص97].

وذكر حرب "اليمن، الإمام، السلال، على لسان حسين، وهو يشرح لصباح أن اليمن يحكمه رجل يقال له الإمام، وأنها تعيش في ظلمات القرون الوسطى، ... ويريدون من مصر بقيادة جمال عبد الناصر "الجدع" أن يقف معهم" [ص54].

وسلط الضوء على ثورة الشعب المصري (ثورة يناير) بشكل كبير؛ لأنها حدث معاصر، "ميادين مصر الكبرى مزدحمة بالناس، لو رششت الملح على الرؤوس فلن يجد مكانًا على الأرض.

ميادين مصر الكبرى خالية لا أحد فيها، كأن مصر في يوم إجازة ولم تستيقظ بعد.

شباب أطهار يحبون أوطانهم قرروا دفع أعمارهم فداءً للوطن.

شباب عملاء يريدون حرق الوطن.

مصريون بسطاء تعبوا من الفساد والفقر وانسداد أفق الأمل أمامهم.

مصريون بسطاء مغرر بهم من أعداء الوطن.

مسلمون بحق، يؤمنون بالله ورسوله، ويريدون أن يطبقوا شريعته ليسود العدل والحق.

متأسلمون يريدون الاستيلاء على الحكم وتحويل مصر إلى مستنقع أفغانستاني آخر لصالح دول أجنبية" [ص248].

وهي عبارات تشير إلى العديد من المفارقات الغريبة والعجيبة التي حدثت وقت الثورة، ومنها أيضًا تحول شعار حمادة ميكي رمز السرقة، ومعه البدري زوج رضوى إلى "إسلامية، إسلامية".

وكما كان الكاتب مدركًا لحركة الزمن في روايته؛ كان كذلك على وعي كبير بدور المكان، فعلاقة الزمان بالمكان علاقة اقتران وترابط وتطابق، وكل منهما يكمل بعضه بعضًا.

في نساء المحمودية، العنوان يوغل في تأكيد مدى أهمية المكان في الرواية؛ حيث إنه يحتل دورًا مؤثرًا في الأحداث والشخوص، وهو المناخ الروائي الذي تتنفس فيه الشخصيات.

فالمكان هو الذي يسهم في خلق المعنى داخل الرواية، وأحيانًا يكون المكان هو الحدث الرئيسي المحرك للأحداث، كما أنه البيئة الجغرافية التي يحدث فيها السرد، وتدور فيها الأحداث وتتطور معها الشخصيات.

وعلى الرغم من أن الزمن متغير إلا أن المكان ثابت لا يتغير، غير أنه تطور بتطور الزمن، فبداية خورشيد "كانت أحراشًا مخيفة ثم تحولت إلى قرية صغيرة مكونة من أربعة من البشر وثلاثة حيوانات وفضاء لا نهائي قابل للعمران" [ص18]، ثم أصبحت "مساحة كبيرة خضراء، أكبر من حدائق أنطونيادس، بيوت واطئة متراصة في عدة شوارع صغيرة هي كل القرية، مساحة خالية تطل على المحمودية مباشرة مزدحمة بالخيام، ومئات الرجال والأطفال، معظمهم من المصريين الفقراء الذين لا يستطعيون السفر بعيدًا عن الإسكندرية التي تدكها القنابل الألمانية" [ص20].

وطمعت عائدة في خورشيد وأحبتها حب امتلاك عندما "ملأت عينيها بالحقول الخضراء، رفعتهما إلى أعلى في نظرة محبة للبلح المعلق بأعلى النخلة كنجوم حمراء وخضراء تتلألأ في سماء مختلفة، شعرت أن هذه الأرض فيها حياة ما تخصها، وليست مجرد قطعة من جمال متناءٍ لا يمد لها يده، ولا يلمس روحها بحميمية, مثل حدائق أنطونيادس" [ص23].

حتى جاء ماهر أثناء أحداث يناير 2011 وجمع الأولاد الصغار، يدهنون كل بيوت خورشيد باللون الأزرق السماوي، وهو يصرخ بحب رضوى في كل خورشيد بالألوان [ص254]، في إشارة من الكاتب أن خورشيد في النهاية عمَّها الهدوء، والسلام، والطمأنينة.

نحن أمام نص حي به مصداقية؛ لأن الكاتب رأى هذا المكان على الحقيقة، ولديه قدر كبير من المعلومات الكثيفة عن خورشيد والمحمودية.

وإذا تطرقنا إلى تأثير المكان في الشخوص ونفسياتهم وحالتهم المزاجية - وخاصةً المحمودية؛ لأنها من أبرز الأماكن في الرواية إن لم تكن أبرزها- نجد أن البطلات الأربع (محور السرد) ينظرن إليها نظرة تختلف من بطلة إلى أخرى، فالمحمودية بالنسبة لرضوى "أصبحت مجرد خط صغير من الماء بين طريقين واسعين، وفي بعض المناطق تحولت إلى مواسير مياه ضخمة غطاها الطريق. لم تعد هي ذات المحمودية التي تغسل النساء بموردتها المواعين وملابس الأطفال الرضع، ويتسابق الأولاد سباحة بها، ويصطاد أبوها وماهر سمك البلطي منها قبل مدفع الإفطار بساعة" [ص10]، وترتب على ذلك أنها أصبحت حبيسة المنزل، وخرجت يوم افتتاح ترعة المحمودية من جديد.

وبالنسبة لسنية كانت المحمودية هي المكان التي لجأت إليه مع زوجها حسين هربًا من كفر الدوار بعد إهانة الأب لحسين، وعلى الرغم من صعوبة الموقف إلا أنها كانت سعيدة مع حب عمرها، تشاركه أحزانه وأفراحه، ومع تطور الأحداث تحولت المحمودية بالنسبة لها إلى سجن تريد أن تهرب منه بعد أن ازداد نفوذ زوجها، وتعرف على مسيو كونت الذي كلفه الباشا الكبير بمسئولية إعادة حفر ترعة المحمودية، وكانت سببًا غير مباشر في تعرفه على عليات والزواج منها، ولم تستطع سنية تغيير واقعها الأليم؛ فقررت الخروج من وقت لآخر إلى الأحراش والجلوس لساعات طويلة، ونشأت علاقة صداقة بينها وبين الذئاب والوحوش، فتحولت المحمودية من مكان مألوف لسنية إلى مكان معادٍ لها.

كما كانت سجنًا أيضًا بالنسبة لصباح؛ حيث ظلت طوال حياتها تنتظر زوجها حسين الذي ذهب إلى حرب اليمن ثم حرب أكتوبر، ولكنه لم يعد، وبعده ماتت ابنتها انتصار، "فانكمشت حياتها تدريجيًّا لم يعد هناك من يغريها بالخروج من خورشيد، ولا من الشارع الذي تسكنه، أو من بيتها، ولا من على الكنبة التي تقرفصت عليها مثلما كانت تفعل أم حسين"، [ص307]، وأصبحت مكانها المألوف والمعتادة عليه، وكانت أول من يموت في خورشيد بعد انتشار لعنة كورونا على الرغم من أنها لم تخالط أحدًا.

تنوعت الأماكن في الرواية ما بين المفتوحة والمغلقة، ومن أهم الأماكن التي تكررت في ثنايا السرد بشكلٍ ملحوظ "السطح"، الذي يمكن اعتباره مكانًا مفتوحًا للدلالة على السعة والبراح في الحركة، وما يحمله من دلالة نفسية في نفوس البطلات، فعلى سبيل المثال رضوى "أسعد أوقاتها تقضيها على السطح مع الدجاج والبط والأوز، تطعمها، وتسقيها، وتلاعبها، وتتحدث معها" [ص62]، وكانت "تختفي عن الجميع من وقت لآخر، خاصة قبيل المغرب، ومعها عادل، تجلس فوق السطح تلاعب الصغير، وتلاعب الدواجن، وتجرش الملح" [ص84]، وأيضًا تكرر جرش الملح كثيرًا مع رضوى.

وعندما يضيق الحال بسنية ويصبح البيت الكبير "ضيقًا كثقب إبرة، يخنق روحها، تخرج إلى سطح البيت، تتمنى لو سحابة تحتضنها وتغيب بها في السماء" [ص205].

وعند صباح يرتبط السطح بالذكريات الجميلة التي تجمعها بحبيبها حسين "جلست صباح في المكان نفسه؛ فوق السطح، ترى مياه المحمودية تترقرق تحت ضوء شمس عفية استعارها نوفمبر من أغسطس الماضي، أخرجت من جلابيتها بلحة، مسحتها، وقبلتها، ثم أعادتها جيبها مرة أخرى، كانت آخر بلحة قطفها لها حسين قبل سفره" [ص74]، "وتمدد ظهرها على السطح قبيل المغرب بعد الانتهاء من كل شغل الدار، ... لا تشعر بمرور الوقت، تستقبل عيناها شعاعات هاربة من نجمة بعيدة، تغمض عينيها، ... تروح في غفوة مسكرة، يأتيها فيها حسين، يقبل جبينها" [ص129]، وغيرها الكثير.

ومن الأماكن البارزة في الرواية قصر الجزيري، ونجده مرتبطًا بعائدة، وبسببه دخلت في تحدٍّ بينها وبين نفسها وعزمت على دخول القصر وكشف أسراره وخباياه، فالجزيري الكبير اشترى أملاك ورثة خورشيد باشا، مع وعد بالحفاظ على اسم المنطقة كما هو، فبنى قصره الذي" لا يقل روعة عن قصور منطقة زيزينا الفخمة"، وهذا بشهادة اليهودية عائدة [ص23]، ومن الواضح أنه كان يسيطر على تفكيرها حتى إنه "قفز إلى ذهنها فجأة بعمارته التي تعود إلى عصر الباروك، وحديقته الواسعة، بوابته الحديدية الضخمة ذات الطلاء الأخضر الزاهي، سلالمه الرخامية العريضة، طوابقه الثلاثة التي تبدو وكأنها عشرة طوابق مقارنة بالبيوت القزمة في كل منطقة خورشيد" [ص45].

نلاحظ هنا من وصف قصر الجزيري أنه قصر ضخم مقارنة ببيوت خورشيد، وكأنه رمز العزة والفخامة لخورشيد، ومصدر أمن وأمان أهلها وهذا ما جعل عائدة - رمز العدو – عازمة على هدمه وتدميره والتخلص منه، وبحيلة أو بأخرى نجحت في التواصل مع أنجيلا الجزيري بعد خمسة وثلاثين عامًا، تفاوضت معها لشراء القصر والأرض المحيطة به والحدائق التي تملكها في خورشيد لصالح شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال صناعة الأسمنت، كانت عائدة هي العضو المنتدب لتلك الشركة [ص292].

استخدم الكاتب هنا الرمزية للمكان، فقصر الجزيري رمز الأصالة والشموخ والأنفة والكرامة وعزة النفس لخورشيد، وجاء العدو يريد اغتصابه وسلبه من أصحابه الأصليين، فكان حلمها القديم هو العودة إلى خورشيد وامتلاك أرضها وناسها، إلا أن نهايتها كانت مأساوية, وكأن أرواح المتأذين منها حاصرتها وانتقمت منها, وفي ذلك إحالة للواقع الأليم الذي تعيشه بعض الدول العربية في عصرنا الحالي.

وصور المبدع هنا مشاعر أهل خورشيد تصويرًا صادقًا وهم يشاهدون البلدوزر وهو يضرب أول ضربة في حائط القصر، قائلًا: "كان الأهالي يشعرون بالغضب يتصاعد بداخلهم والقصر القديم يهدم برغم أنهم كانوا يمرون عليه دون أن يلتفتوا إليه" [ص293]، وكأننا لا نشعر بقيمة الأشياء إلا عندما نفقدها.

وشُيد في مكان القصر بعد هدمه مصنع الأسمنت، والذي كان سببًا في وفاة الكثير من أهل خورشيد تأثرًا بعوادمه ومخلفاته، ومنهم انتصار ابنة صباح.

كما اعتنى الأديب منير عتيبة في بنيتة السردية بفضاء الزمان والمكان؛ اعتنى بشخوصه، لأنه يؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه الشخصية في العمل الروائي، بوصف الرواية في الأصل هي فن الشخصية؛ إذ تعد الشخصية مدار الحدث سواء في الرواية أو في الواقع.

لم يقدم الكاتب شخصياته دفعة واحدة، وإنما جعلنا نتعرف عليهم، ونتعايش معهم، ونلمس صفاتهم وطبائعهم في سياق السرد دون أن تتوقف عجلة السرد، كما نتعرف على الناس في حياتنا الحقيقية، وهذا ما تفضله الرواية الحديثة التي تغيرت مع تغير روح العصر وذوق القارئ.

برع عتيبة في رسم شخوصه بريشة الفنان المبدع، ووصفهم خارجيًّا وداخليًّا وصفًا معبرًا، وخاصةً بطلاته (رضوى- سنية - عائدة - صباح) يمكن اعتبارهن الشخصيات الرئيسة في الرواية، فالحكي أو السرد كان على لسانهن.

نجد أن رضوى وسنية وصَفهم الرواي وصفًا واحدًا خارجيًّا ونفسيًّا داخليًّا، إذ يقول: "كانت رضوى تنظر إلى سنية وكأنها تنظر إلى ووجها هي، الشبه لا تخطئه عين، الوجه المدور، والغمّازة في الخد الأيمن، العينان السوداوان الواسعتان، والحزن العميق القابع فيهما، سنية تشبه رضوى تمامًا، لكنها أكثر رشاقة، أو للدقة أكثر نحافة" [ص14].

واختيار المبدع لأسمائهن لم تأتِ عبثًا، هذا إذا علمنا أن رضوى في اللغة العربية اسم علم مؤنث عربي, مشتق من الرضا، وهو أول جبال تهامة.

وسنية اسم علم مؤنث عربي، معناه: ذات المقام الرفيع، ذات الشأن الشريفة.

وبمعايشة رضوى وسنية في صفحات الرواية نجد أنهما يتشابهان في الشكل الخارجي، كما أنهما يتشابهان في الشخصية؛ فالاثنتان اعتمدتا على قدراتيهما الخفية الخارقة في التعامل مع بعض الأمور والأشخاص المعادية لهما، فرضوى عندما ضايقتها صديقاتها في المدرسة وعلى رأسهم شيماء بنت عبد النبي، حيث كن يعايرنها بعرجها؛ "حدقت رضوى بكل ما بقلبها من حقد وغل وضعف ورغبة في الانتقام، تمنت من أعماق قلبها روحها أن تصاب ساقاها بمصيبة الآن، ... فانقلبت على وجهها، وجرحت ساقها جرحًا عميقًا يجعلها تعرج بأكثر من عرج رضوى ذاته، شعرت رضوى بالغبطة لانتقام خيالها من شيماء؛ وقبل أن تحبط لأنه مجرد خيال، أفاقت على صراخ يرن الجرن، صراخ شيماء، ... وجهها وساقها ينزفان، ولا تستطيع تحريك ذراعها الأيمن. ابتسمت رضوى، صرخت في البنات: أية واحدة تضايقني سأفعل بها مثلما فعلت بشيماء" [ص60، 61]، وفعلت الشيء نفسه مع (اعتماد وسعدية) زوجات أخواتها (حمدي وسعيد)، فاستخدمت موهبتها بشكلٍ سلبي مع مَن ضايقها.

ولكنها استخدمتها مرة أخرى بشكلٍ إيجابي مع فاطمة التي علمتها شغل الإبرة والخياطة، التي برعت فيها وعشقتها، عندما سألتها أتريدين ولدًا أم بنتًا؟ لأن فاطمة كانت تتمنى أن ترزق بطفل، لنعلم بعد ذلك أنها أنجبت رضوى الصغيرة، وأحبت خالد ابن شقيق رضوى الكبيرة سعيد، وتحققت نبوءة رضوى.

الرمزية هنا تلعب دورًا كبيرًا، والشيء نفسه تكرر مع سنية عندما أخبرت زوجها حسين أن عليات لا تحبه وإنما تحب فقط وجهه، ولو تشوه لتركته إلى رجلٍ آخر أكثرجمالًا، وعندما رأته عليات "انحشر الكلام في حلقها فلم يخرج، كانت يدها فقط تشير إلى وجهه، هرع إلى حجرته، نظر إلى وجهه في مرآة صغيرة، شعر بالرعب لمرأى ثعبانٍ رأسُه على جبهته وذيله عند منبت الذقن، بينما جسد الثعبان راقد على خد حسين الأيمن، كان حفرًا، له شكل الحرق، بدا وكأنه ثعبان حقيقي" [ص259].

اكتسبت سنية هذه القوة الخارقة عندما عزلت نفسها عن عالمها المحيط بها لفشلها في الإنجاب، وتوغلت في عالم الوحوش البرية والذئاب، حتى أصبحت واحدة منهم، كائنًا مخيفًا يخشاه كل مَن يقترب منه.

فشخصية رضوى وسنية، شخصيتان متغيرتان، تطورتا مع تطور الأحداث، تجمعها المأساة والشعور بالعلة وإن اختلفت طبيعة العلة بينهما؛ فرضوى ظلت طوال حياتها تعاني من العرج، وسنية تعاني من العقم.

لجأتا كل منهما إلى القوة الخارقة وكأنهما يتعاملان مع الجن كحيلة دفاعية للدفاع عن أنفسهن ضد مَن يظلمهن أو يجرحهن، فرضوى تحملت مضايقات اعتماد وسعدية و"ما كان يؤلمها صمت أمها التي لا تريد إغضاب ابنيها وإشعال حريق بالبيت" [ص86]، كما تحملت مضايقات واعتداء زوجها البدري واستسلمت له ولابنه هشام دون إبداء أي ردة فعل تجاههما، حتى إنها في كثير من الأحيان كانت تغمض عينيها كأنها تشعر بأن الغضب يكاد يُخرج نارًا منها يحرقها قبل أن يحرق أي شيء آخر، استسلمت للزواج من شخصٍ آخر غير حبيب عمرها ماهر، ورضخت للأمر الواقع ورضيت بحالها، غير أن الكبت والظلم والقهر يؤدي في نهاية المطاف إلى الانفجار، وهذا ما حدث بالفعل وتحولت شخصية رضوى إلى النقيض، وقامت بثورة على نفسها وحالها، و"تبرعمت بداخلها فكرة سأترك البدري، سأعود إلى حبيبي" [ص254].

وسنية شعرت بالندم بعد وفاة حسين وعليات، وأصبح شغلها الشاغل رعاية ابنهما الرضيع.

وفي توظيفه لشخصية صباح يلتزم بالدلالة الفنية للاسم غير أنها جاءت عكسية فلم تأتِ صباح بمعنى أول النهار وإنما جاءت عكس اسمها تمامًا؛ حيث إنها عاشت حياتها كلها في معاناة ومأساة وظلمة حقيقية، ذاقت كل أنواع الفقد، ما بين فقد الأب، الذي لم يكن يشعر بوجودها، وفقد حنان الأم، فزوجة أبيها كانت تعاملها معاملة سيئة قاسية، ثم فقد فرصة تعليم مناسبة لها، حتى رغبتها في مواصلة التعليم في المدرسة الابتدائية لم تتحقق.

وعندما شعرت بالاستقرار والأمن والأمان بزواجها من حبيب عمرها حسين، فقدته حين ذهب لحرب اليمن ثم حرب أكتوبر (وعلى الرغم من النصر إلا أنه كان أسيرًا في سجون العدو واستشهد على أيديهم)، ومما زاد من مأساتها أنه صادف يوم زفافها الذي كانت تتمناه طويلًا وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وكانت حماتها تلقي عليها مسبتها الدائمة: "وجه النحس، ملعونة، فرحك كان مأتم البلد، رحل الريس إلى ربه، ورحل ابني إلى الجبهة" [ص131].

وأصعب أنواع الفقد الذي عانته صباح فقد الابن؛ حيث فقدت ابنتها انتصار بعد مدة قصيرة من ولادتها، تزامن وفاتها مع إعلان السادات الذهاب إلى إسرائيل.

صباح شخصية مسالمة ثابتة لا تتغير، تفضل الهدوء والسكينة ولم تثر حتى بينها وبين نفسها على معاملة حماتها الجافة، "تساعدها في يوم الخبيز، وفي يوم غسيل الملابس، لكنها تعاملها كخادمة بلا أجر، لا ابتسامة، ولا كلمة شكر، وصباح لا تتوقف عما تقدمه، ولا تتذمر حتى بينها وبين نفسها، فمن أجل حسين يهون كل شيء" [ص30]، حتى إنها ماتت في صمت دون أن يشعر بها أحد.

أما عائدة فهى تختلف عن باقي نساء الرواية، تلك اليهودية رمز الغدر والخيانة والمكر والخديعة، تمثل الشخصية المتسلطة التي تسلطت على أهل خورشيد بما تملكه من نفوذ لتحقيق مآربها الشخصية وأطماعها وأطماع بلدها المحتل في أرضنا الحبيبة، وعائدة لها نصيب من اسمها؛ حيث ترمز للعودة، فكثيرًا ما كانت تحدث نفسها بأن الطريق إلى خورشيد طويل ولكنه يستحق.

كل شخصية من الشخصيات الأربع تحكي بمفردها حكاية مكتملة الأركان، فيها بداية ووسط ونهاية، كل حكاية تشكل خطًّا دراميًّا خاصًّا بها، فيه صراع وحبكة محكمة في بنائها السردي.

فتتعاطف مع رضوى في صراعها الداخلي بينها وبين جسدها "أصبحت وجسدها خصمين" [ص226]، فتارة تنهزم وتارة تنتصر، وتعيش معها حبها لماهر، فعلاقتها به علاقة روحية من بداية حكايتها برغم زوجها من غيره ثم عودتها إليه لاختفائها الأخير.

وتتضامن مع سنية في صراعها مع زوجها حسين عندما أراد الزواج من غيرها لينجب حسينًا الذي سيحمل اسمه.

وهناك شخصيات أخرى في الرواية ثانوية، وهي التي تقوم بأدوار محدودة إذا ما قورنت بأدوار الشخصيات الرئيسية، مثل (حسين والد رضوى الكبيرة) و(حسين سنية) و(حسين عائدة) و(حسين صباح)، ونلاحظ هنا تكرار اسم حسين في رجال المحمودية حتى يكاد يكون البطل الذكر هو حسين، فكان التقليد المتبع مع حسين الأكبر أن يطلق كل ابن على ابنه البكر اسم حسين، وكأن الكاتب يرمز بذلك إلى سيدنا الحسين الشهيد (رضي الله عنه) الذي اتخذ اسمه فقط ليشير إلى مصير كل حسين في الرواية، وأصابتهم لعنة كُتبت على كل ذرية المؤسس، يولد كل حسين ابنًا فلا يراه أبوه، أو يراه أشهرًا قليلة، ويموت لأي سبب، أو بلا سبب.

حسين هو نقطة البداية التي انطلقت منها الأحداث، هو الذي استقر في منطقة الأحراش – في ذلك الوقت - وعمّرها وأعاد بناءها وعُرفت بعد ذلك بخورشيد، وذلك بعد أن هرب من معاملة زوجة أبيه القاسية وإهانة الأب له، ووصفه ووصف أخواته من أمه دائمًا بأبناء القديمة.

ومن الشخصيات الإيجايبة ماهر حبيب رضوى؛ لأنه ماهر تطور مع تطور الزمن تغلب على الصعوبات التي واجهته في حياته، كافح عملًا ودراسة حتى يكون جديرًا برضوى التي انتظرها سنوات طويلة، حافظ على مبادئه ورفض الرضوخ لتهديدات العضو المنتدب – عائدة - في الشركة التي يعمل بها، وضحى بترقيته، ولكنه صمم على أخذ حقه مهما كلفه ذلك.

كل شخصية من شخصيات الرواية لها نصيبٌ من اسمها.

عالم نساء المحمودية مليئٌ بالرموز والإحالات والإشارات التي عمد إليها مبدعنا عمدًا في رائعته، فعلى سبيل المثال لا الحصر:

- تسمية ابن شقيق رضوى سعيد لابنه باسم خالد، ليصبح خالد سعيد في إشارة منه إلى أحداث يناير2011م.

- حب رضوى (التي تمثل عصرنا الحالي) للإبرة والخياطة وتفصيل كل أنواع الأقمشة لكل من حولها، وتفوقها فيه جعل والدتها تشتري لها ماكينة الخياطة سنجر، وفيه إشارة وإحالة واضحة إلى أنها هي التي رسمت الطريق ومازالت ترسم وسترسم لمن حولها.

- تكرار "شرب الشاي" في مواضع متفرقة في ثنايا الرواية مع أغلب الشخصيات قديمًا وحديثًا، وهو تصوير لعادة اجتماعية متأصلة في الشعب المصري وهو شرب الشاي، عادة تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل، في إشارة إلى أن عادات الشعب المصري وتقاليده ثابتة لا تتغيرمع تغير الزمن.

- العملة النحاسية التي توارثتها الجدة الكبيرة سنية وجدتها في كومة رماد بعد اختفاء الجد المؤسس، ربطتها وعلقتها في رقبة حسين ابن الكبير من عليات، وأصبح تقليدًا متبعًا كل حسين يعلقها في رقبته، وكانت مصدر قوة لكل أجيال حسين، وكأن الكاتب يريد أن ينبه ويذكر بالعودة إلى الجذور إلى الأصل؛ لأنها هي الأساس، فالإنسان بلا أساس لا أصل له.

-استخدم اللون الأسود بكثرة في وصفه للأشياء فهو لون القوة، والغموض، والسرية، والسلطة، كما أنه يرمز في بعض الأحيان إلى الاكتئاب والموت والشر، ونجد كل هذه الدلالات مجتمعة في الرواية.

- من الإشارات السياسية في الرواية أن اليوم الأول لعائدة في المستشفى الإسرائيلي في الاسكندرية هو 30 يناير 1933؛ ويصادف في تاريخ الواقع اليوم الذي تم تعيين أدولف هتلر مستشارًا لألمانيا من قِبل الرئيس الألماني بول فون هيندنبورغ، وكأنها بذلك انتصرت على هتلر.

- وصف حسين بالعملاق على لسان إبراهام, حين صفعه حسين, ولم يفكر في اتخاذ أي ردة فعل بدني أو عنيف؛ لأنه بالتأكيد سيخسر أمام هذا العملاق, في إشارة إلى أن العدو مهما كانت قوته وسطوته ونفوذه إلا أنه يرى مصر وشعبها عمالقة.

كما استخدم اللون الأخضر بكثرة أيضًا حتى إن غلاف الرواية باللون الأخضر كما أشرنا من قبل.

جاءت الرواية بلسان الراوي العليم حتى إننا نشعر بروح التوحد بين الرواي والمؤلف – وكأنه يرى الأحداث من أعلى - في رؤيته لطبيعة شخصيات الرواية، ودوافعها النفسية والاجتماعية، ورؤيته للأحداث وما آلت إليه في النهاية.

فراوي الرواية يعلم كل شيء فيها، ينتقل بين الزمان والمكان بكل أريحية، يعلم ما تفكر فيه الشخصيات، ويعلم ما في دواخل نفسها، ويمكن اعتبار راوي نساء المحمودية راويًا ثقة.

أما عن لغة الرواية فأهم ما يميزها أنها لغة السهل الممتنع، لغة رائقة بسيطة تنساب بها الأحداث بسهولة دون أي تعقيد أو غرابة.

اعتمد مبدعنا بشكلٍ كبيرٍ في لغته على صيغة بناء الأفعال في الماضي (قالت – كانت - رأت – ابتسم – شعرت – أصبحت – جلست - ...) وغيرها الكثير، مما يعني أن السرد يعتمد في المقام الأول على فتح الذاكرة لاستحضار واستدعاء أحداث الماضي وإسقاطها على الحاضر.

وعندما استخدم الفعل المضارع خلصه من زمنه في كثير من الأحيان، ودفعه إلى زمن الماضي باستخدام أداة النفي مثل (لم تعلق – لم تعد - لم يفكر- لم يقل - لم تعلقا - لم تستطع - لم يستطع - لم تفهم – لم تنتظر- لم تهتم - لم يشعر - لم يفكر - ...) وغيرها الكثير.

كما أن اللغة تناسب البيئة الزمانية والمكانية لأشخاص الرواية، فاستخدم لفظ "الدار" بدلًا من المنزل عندما أخبرنا بأن صباح تجلس فوق سطح البيت "بعد الانتهاء من كل شغل الدار". [ص129].

وعبر بلغته البسيطة عن ثقافة بعض النساء في التعامل مع تأخر الإنجاب، وذكر بعض الوصفات المتبعة آنذاك.

وعندما وصف خورشيد من وجهة نظر عائدة جاء بألفاظ تدل على نظرتها السوداوية لها إذ يقول: "هل نقله ساحر ما إلى تلك المنطقة التي تعج بالنازحين البؤساء شديدي الفقر، الخيام المهترئة، الكلاب الضالة، القطط العجفاء، الناموس، والذباب، الحشرات الطائرة والزواحف التي لا يؤمن جانبها" [ص46]، عندما تعجبت من جمال قصر الجزيري وكيف أنه يليق بمنطقة زيزينا أو رشدي ولكن ليس تلك المنطقة.

كما تميزت لغته بالشاعرية عندما وصف عين سنية على لسان حسين إذ يقول: "كانت عيناها دائمًا جنة عدن التي وُعد المتقون أو أجمل" [ص234]، متأثرًا بالآية الكريمة التي تقول: {مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ} [الرعد: 35].

استخدم الاستفهام بحرفية عالية ليطرح أسئلة وجودية تجعل القارئ يفكر بعمق؛ لأن السؤال لمس شيئًا عنده، على سبيل المثال: "أأصبح الأمس وأمس الأول والأسبوع الماشي حياة ماضية؟ ألهذه الدرجة حياتنا هشة، والزمن خادع؟" [ص22].

" كيف لأنثى أن تنتمي لرجل؟" [ص38].

رواية نساء المحمودية للأديب منير عتيبة رواية أكثر من رائعة، مزج فيها الكاتب بين الواقع والخيال بدقة متناهية, وكأننا أمام واقعية سحرية، حققت المتعة للقارئ، فمَن يقرأها يريد أن يطالعها أكثر من مرة، وكل مرة يكتشف فيها شيئًا جديدًا.